「毎月の売上を安定させ、事業の見通しを立てやすくしたい」

「請求書の発行や入金確認といった、毎月の煩雑な業務を効率化したい」

「顧客との長期的な関係を築き、安定した収益基盤を作りたい」

このような課題を抱えている事業者にとって、強力な解決策となる仕組みが、「継続課金」です。

サブスクリプションと呼ばれるビジネスで採用されることが多い、継続課金。継続課金というと、BtoC(個人向け)ビジネスのイメージがあるかもしれません。しかし近年ではむしろ、BtoB(企業間取引)ビジネスにおける重要な収益モデルの一つとしても、注目されています。

そこでこの記事では、安定した事業運営に不可欠な継続課金の基本的な仕組みから、システムを導入することで得られる具体的なメリット、そして導入後に失敗しないための注意点まで、わかりやすく解説します。

最後までお読みいただけば、貴社のビジネスを次のステージへ進めるための、大きな一助となるでしょう。

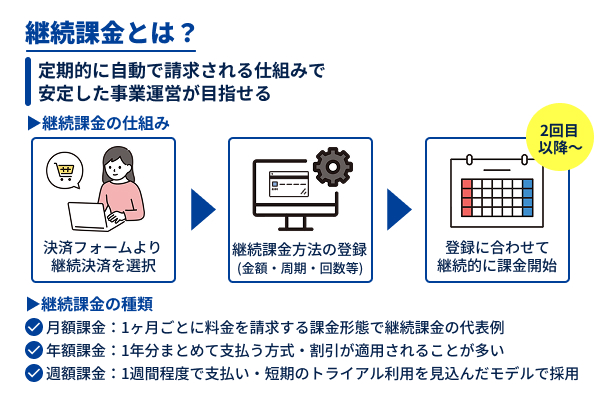

継続課金とは?定期的に自動で請求される仕組みと特徴を解説

ここではまず、継続課金とは何か、さらに継続課金にはどのような種類があるのかを、把握しましょう。

それぞれ順に解説します。

継続課金とは解約するまで定期的に料金が請求される仕組み

継続課金とは、顧客が一度サービス利用の契約を結ぶと、解約手続きを行うまで定期的・自動的に料金の支払い(請求)が発生する課金方式のことです。

代表的な継続課金の例には、動画配信サービスやフィットネスジムの月会費などがあります。一度利用契約すると、毎月、指定された期日にクレジットカードなどから自動で料金が引き落とされる。顧客はその都度、銀行振込みやカード決済の手続きをする必要がなく、事業者側も、毎月請求書を発行する手間がない。この仕組みが、継続課金です。

継続課金の最大の特徴は、その名の通り「契約が継続する限り、自動で課金され続ける」点にあります。

従来の売り切り型のビジネスでは、商品を販売するためにはその都度、営業活動や販売促進が必要でした。一方の継続課金モデルであれば、一度契約すれば、顧客が自ら解約を申し出ない限り、安定した収益が継続的に発生します。安定したお金の流れを生み出せる継続課金モデルは、ビジネスの成長における強力なサポーターです。

たとえば、車両本体を数百万円で販売する自動車販売は、従来の売り切り型のビジネスの典型でしょう。しかし、継続課金モデルの有効性に着目したTOYOTAは、トヨタのサブスク KINTOをスタート。月々1万円〜乗れる、車のサブスクビジネスを展開しています。国内自動車製造・販売業最大手であるTOYOTAが価値を見出し採用しているのが、継続課金モデルです。

またこの継続性という特徴は、顧客との関係性を深めるという点でも、メリットをもたらします。

売り切り型のビジネスの場合、一度きり販売して顧客との関係が終わるリスクがありました。これでは、その都度販売促進し、顧客を開拓しなければならず、コストがかかり続けます。これでは、利益の最大化は困難です。

しかし継続課金モデルによって、継続的にサービスを提供し続けられた場合はどうでしょう。顧客満足度を高めながら、長期的なファン(ロイヤルカスタマー)に育成する基盤を得られます。

顧客にとっても、毎月支払い手続きする手間を省きながら、継続的に便利なサービスを使い続けられる利便性の高さは、大きなメリットです。

月額課金とは毎月請求が発生する継続課金の代表的な形

継続課金には、さまざまな課金サイクル(請求の頻度)があります。その中で最も代表的であり、かつ広く採用されているのが、月額課金です。

月額課金とは、1ヶ月ごとに料金を請求する課金形態を指します。多くのSaaS(Software as a Service)やオンラインサロン、学習塾の月謝、賃貸物件の家賃など、私たちの身の回りにある多くのサービスで採用されているのが、この月額課金モデルです。

たとえば、製品当たり数万円の売り切り型のソフトウェアパッケージを販売する場合、顧客は、まとまった初期費用を用意しなければなりません。社内決裁や上司からの承認などを考慮すると、大きなハードルになり、導入自体に慎重になる可能性も考えられます。

では同じソフトウェアパッケージでも、月額課金の場合はどうでしょうか。月単位での支払いになるため、一度に支払う金額を抑えられます。サービス利用に対する心理的なハードルが低くなるのは、大きなメリットです。

また事業者にとっても、毎月の売上予測が立てやすくなるため、資金計画や投資計画を具体的に進めやすくなります。

なお継続課金には、月課金以外のサイクルもあります。一例を挙げると、次の通りです。

- 年額課金:1年分まとめて支払う方式・割引が適用されることが多い

- 週額課金:1週間程度で支払い・短期のトライアル利用を見込んだモデルで採用

ただこれらと比べても月額課金は、事業者と顧客の双方にとってバランスの取れた、継続課金ビジネスの基本形といえます。

継続課金は定額や従量などから自社に合う形を選べる

継続課金には、各種の料金体系があります。代表的なのは、次の2つのタイプです。

- 定額課金(固定課金)

- 従量課金

定額課金(固定課金)とは、利用量や利用頻度にかかわらず、毎月決まった金額を請求する料金体系です。たとえば、動画見放題サービスやソフトウェアのライセンス料では、定額課金(固定課金)を採用しているケースを多く見受けます。

定額課金(固定課金)の場合、料金は常に一定です。顧客は、「毎月この金額を支払えばよいのだ」と確認した上で利用できるので、安心感があるでしょう。また事業者にとっても、売上を予測できるメリットがあります。

ただしシンプルでわかりやすい反面、利用頻度の低い顧客には、割高に感じられるのは懸念点です。これが、解約の原因になる側面もあります。

一方の従量課金は、サービスの利用量や使用時間に応じて請求額が変動する方式です。電気や水道料金、携帯電話のデータ通信量や、クラウドサーバーの利用料などで、広く採用されています。「使った分だけ支払う」公平性の高いモデルである従量課金は、顧客の納得感を得やすいのが特徴です。

その半面で、顧客が使いすぎを懸念し、利用を控える可能性があります。また事業者にとっても、毎月の売上が変動するので、予測が立てにくいのはデメリットです。

この他にも、基本料金に加えて利用量に応じて追加料金が発生する「段階的定額課金」などのモデルが存在します。自社のサービスが顧客にどのような価値を提供するのかを深く分析した上で、最もビジネスを成長させられる料金体系を選択しましょう。

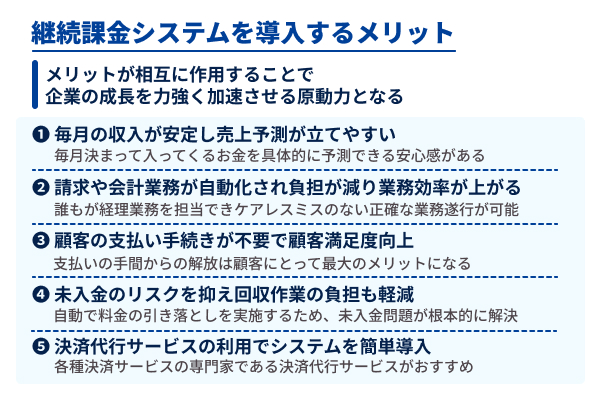

継続課金システムを導入することで得られるメリット5選を紹介

継続課金の基本的な仕組みをご理解いただけたところで、次に最も気になるのは「システムを導入すると、具体的にどのようなよいことがあるのか?」という点ではないでしょうか。

継続課金システムを導入することで得られるメリットの中から、代表的なものが、以下の5つです。

これら5つのメリットは単独でも強力ですが、相互に作用することで、企業の成長を力強く加速させる原動力となる点は見逃せません。貴社のビジネスにどのような変革をもたらすのか、それぞれ順に解説します。

継続契約で毎月の収入が安定し売上予測が立てやすくなる

売り切り型のビジネスの最大のデメリットは、月ごとの収入が安定しないケースが多いことでしょう。季節や個人の営業成績、広告キャンペーンの成否など、さまざまな変動要因に、売上げが大きく左右されます。

たとえばネットショップを運営していると、「来月の売上はいくらだろう」という不安は、常につきまとうもの。天候や季節によって売上が変動しやすい商品を取扱っている場合はなおさら、思い切った計画を立てにくいものです。売り切り型のビジネスの場合、今月は売上目標を達成できても、来月は未知数。これでは、思い切って資金を投じて広告を出しても、狙った通りの反響がなければ、大きなリスクになりかねません。

そんな時、継続課金モデルを採用すれば、売上げを予測ができる安心感を手に入れられます。

仮に月額3,000円のサービスに会員が50人いれば、毎月15万円の売上が安定して入ると予測できるでしょう。この、毎月決まって入ってくるお金を具体的に予測できる安心感は、店舗を運営する上で重要です。

売上の見通しが立てば、「来月はこの安定収入をもとに、新しい商品をこれくらい仕入れよう」「今月は、これくらいの金額を広告資金に投じよう」といったように、未来に向けた計画を考えられます。

請求や会計業務が自動化され負担が減り業務効率が上がる

事業が成長し顧客数が増えるほど、経理担当者の負担は雪だるま式に増大します。仮に毎月の請求業務を手作業で行う場合、どのような作業が発生するか、その一部を見てみましょう。

- 顧客リストと契約プランの照合

- 請求額の計算

- 請求書の作成・封入・発送

- 銀行口座の入金確認

- 入金済み取引の消込作業

毎月これらの膨大で手間のかかる作業を繰り返すのでは、リソースがいくらあっても足りません。だからこそ、継続課金システムの導入が重要です。

継続課金システムがあれば、これらの煩雑な業務を丸ごと自動化できます。さらに、属人性がないため、誰もが経理業務を担当できるほか、ケアレスミスのない正確な業務遂行が可能です。

節約できたリソースを、商品開発や顧客サポートの充実といった、企業の価値を直接的に高めるコア業務に振り分ければ、組織全体の生産性が飛躍的に向上するでしょう。

顧客の支払い手続きが不要で利用がスムーズになり満足度が上がる

先にもお伝えしたように継続課金は、事業者のみならず、顧客にも大きな価値を提供します。具体的には「支払いの手間からの解放」という、快適な利用体験です。

毎月決まった日に、銀行振込みを手配する。

都度、オンラインでクレジットカード情報を入力する。

それぞれの作業自体は、手元のスマホやパソコンで簡単に完了します。しかし忙しい毎日を送る顧客にとって、支払い期日を覚えていなければならなかったり、わざわざ財布を開けてクレジットカードを出したり、隙間時間を使って毎月支払い作業しなければならなかったりするのは、決して小さくないストレスです。また忙しく過ごしているからこそ、うっかり支払い忘れるリスクも伴います。

こうした手間と不安を解消するのが、継続課金システムによる自動決済です。顧客は、初回登録の際に一度、支払い情報を登録するだけ。以降は支払いの手間や面倒ごとは忘れて、サービスを使い続けられます。

この「ストレスなく利用できる」という体験は、サービスそのものへの満足度を高めるのに欠かせない要素です。支払いのストレスがない分、顧客はサービスの価値そのものに集中できます。結果として、長期的な利用につながるでしょう。

未入金のリスクを抑え回収作業の負担も軽減できる

請求書払いを採用しているケースで特に問題となるのが、未入金のリスクです。支払い忘れや遅延が発生した場合、売上は確定できません。さらに、その後の回収作業にかかる多大なコストも、無視できないリスクです。

電話やメールでの催促、再請求書の発行といった作業は、時間的に負担をもたらします。少数精鋭で運営している事業者であれば、より負担は大きくなるでしょう。また顧客対応する担当者にとって、「お客様に支払いを催促する」ことによる精神的な負担は、想像以上に大きいものです。金銭的リスクに加えて、見えないコストが事業の成長を阻む懸念があります。

ここでもし、クレジットカード決済や口座振替を基本とする継続課金システムを導入すると、状況はどう変わるでしょうか。

まず、未入金問題が根本的に解決されます。自動で料金の引き落としを実施するため、支払い忘れが発生しません。キャッシュフローの安定に、直結します。

さらに高機能な継続課金システムを選べば、自動リトライ機能も搭載されています。自動リトライ機能とは、残高不足やカードの有効期限切れで決済に失敗した際に、日時を改めて自動で再決済を試みる仕組みです。これにより、未回収リスクを最小限に抑えられるほか、担当者が督促業務に追われる日々からも解放されます。

決済代行サービスを利用するとシステムを簡単に導入できる

ここまで紹介したように、多くのメリットを持つ継続課金システム。しかし自社でゼロから開発するとなると、莫大なコストと時間、そして高度な専門知識が要求されます。特に困難を伴うのが、セキュリティ体制です。顧客の決済情報を安全に取扱うために、強固なセキュリティ体制を構築しなければなりません。

そこでおすすめしたいのが、決済代行サービスが提供する、継続課金システムの利用です。決済代行サービスを利用すると、次のようなメリットが期待できます。

- クレジットカード会社や各種金融機関との、複雑な契約や審査を全て代行

- セキュリティ基準(PCI DSSなど)に準拠した信頼性の高いシステムの導入が可能

- 安価な初期費用と月額料金で利用可能

決済代行サービスは、各種決済サービスの専門家です。決済代行サービスを利用すれば、事業者は開発の負担なしに、迅速かつ安全に継続課金ビジネスをスタートできます。

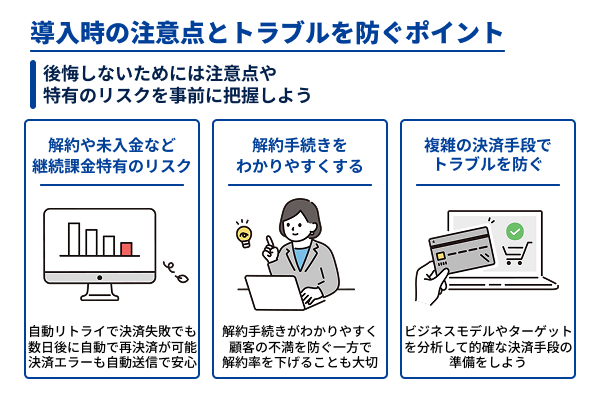

継続課金導入時の注意点とトラブルを防ぐポイントを解説

安定した収益基盤や業務効率化など、多くのメリットを持つのが、継続課金モデルです。しかし導入後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためには、注意点や特有のリスクを事前に把握する必要があります。

特に「解約」や「未入金」、「決済手段のミスマッチ」といった問題は、事業の成長を妨げる大きな要因になりかねません。

ここでは、継続課金ビジネスを成功に導くために、押さえておくべき3つの重要なポイントについて、解説します。

それぞれ順に解説します。

解約や未入金など継続課金特有のリスクに注意する

継続課金ビジネスの成否を左右するのが、「顧客にいかに継続してもらうか」です。事業者は常に、解約率を意識しなくてはなりません。

たとえ毎月多くの新規顧客を獲得できても、それ以上に既存顧客の解約が多ければ、ビジネスは成長するどころか、いずれ立ち行かなくなるでしょう。

では、解約率を低く抑えるために、事業者は具体的に何をすべきなのでしょうか。重要なのは、以下の3つのアクションです。

- サービスの価値を高め続ける

- 顧客との良好な関係を築く

- 最高の利用体験を提供する

顧客が飽きないよう、コンテンツや機能を定期的にアップデートし、進化し続けましょう。顧客の声を積極的に集め、サービス改善に活かすのも効果的です。

また、ただサービスを提供するだけでなく、メールマガジンやSNSなどを通じて、顧客にとって有益な情報やサービスの活用法などを届け、顧客との接点を持ち続けることが重要です。顧客を「放置」しないことが、エンゲージメントを高め、解約を防ぎます。

さらにサービスの機能性はもちろん、顧客がストレスなくサービスを使いこなせる環境を整えることも、継続利用につながるポイントです。

もう一つの大きなリスク、未入金についても見ていきます。

クレジットカードの有効期限切れや利用限度額の超過、口座の残高不足など、さまざまな理由で決済に失敗した場合、それはそのまま売上の機会損失です。こういった未入金リスクに対して事業者が講じるべき対策には、次のようなものがあります。

- クレジットカード情報の自動更新(洗替)

- 自動リトライ(再決済)

- エラー発生時の自動通知

これらはいずれも、決済代行会社のシステムを導入することで利用できます。

たとえばクレジットカード情報の自動更新(洗替)は、決済エラーの主要因であるカードの有効期限切れに対し、決済代行会社がカード会社と連携して自動で最新情報に更新するシステムです。これなら、事業者も顧客も何ら手間をかけることなく、決済エラーによるリスクを回避できます。

また自動リトライ(再決済)があれば、一時的な残高不足などで決済が失敗しても、システムが数日後などに自動で再決済を実行。うっかりミスによる機会損失を、手間なくカバーできます。

また決済エラーが続いた場合でも、決済代行会社を利用していれば、システムが顧客に対して自動で「決済エラーのお知らせと対応のお願い」をメールで通知します。事業者が個別に催告することなく、迅速な対応を促す仕組みです。

このように決済代行会社のシステムを利用すれば、決済エラーの発生率を下げながら、発生したエラーを自動で解決できます。

解約手続きをわかりやすくし顧客の不満を防ぐ

解約率を下げることが、継続課金ビジネスの成否を左右するのは、先述の通りです。しかし、解約率を下げるために、解約手続きを意図的にわかりにくくすることは、おすすめできません。サイトのどこを探しても解約ページが見つからない、電話でしか解約を受け付けないといった方法は、顧客に多大なストレスを与え、不満を増大させます。

SNSなどで悪評が拡散された結果、企業のブランドイメージが大きく損なわれる炎上に発展するケースも少なくありません。これでは、短期的な解約率の低下と引き換えに、未来の顧客を失いかねません。

顧客満足度の向上を考えるなら、解約手続きはオンライン上で、しかも数クリックで完結できるように設計しましょう。気持ちよく解約できた顧客は、いずれ再契約する可能性があります。また解約時に任意で回答できるアンケートを設置して、サービス改善につながるフィードバックを得るのもよい方法です。

自社や顧客に合った決済手段を選びトラブルを防ぐ

契約したいと思ったが、希望する決済手段が用意されていない。

これでは顧客は、そのままページを離脱し、二度と戻ってくることはないでしょう。あまりにももったいない、機会損失です。

提供すべき決済手段は、ビジネスモデルやターゲットとなる顧客層によって、大きく異なります。

たとえばBtoC(個人向け)サービスでは、クレジットカード決済は必須です。逆にBtoB(法人向け)サービスでは、依然として主流の、請求書払いや口座振替といった選択肢を用意しましょう。

顧客に適した選択肢の設定が、トラブルを未然に防ぎながら、契約率を高めるための重要なポイントです。

継続課金でよく使われる決済方法を紹介

継続課金でよく使われる決済方法を、表にまとめました。これらの選択肢の中から、貴社のビジネスモデルや顧客層に合わせて複数の決済手段を提供し、顧客が自由に選べるように設定してください。

| 決済方法 | 特徴・メリット | 注意点・デメリット |

|---|---|---|

| クレジットカード決済 | ・普及率が高い ・自動継続と親和性が高い ・未回収リスクを低く抑えやすい | ・カード未保有の顧客に対応できない ・有効期限切れによる決済エラーの可能性 |

| 口座振替 | ・ほぼ全ての顧客層に対応可能 ・有効期限がない | ・利用開始までの手続きが煩雑 ・残高不足による決済エラーのリスク |

| キャリア決済 | ・若年層などカード非保有者に有効 ・情報入力が不要な手軽さと安心感あり | ・利用限度額が低い ・高額決済に不向き ・決済手数料が比較的高め |

| 請求書払い | ・BtoB取引の標準的な決済方法 ・高額な取引にも対応可能 | ・未払いのリスクが高い ・決済代行システムでの自動化は必須 |

なお上記の他に、コンビニ決済があります。決済方法は多ければ多いほどよいと考えるなら、コンビニ決済も選択肢の一つです。ただしコンビニ決済は都度の支払いが必要なため、自動継続には向きません。

顧客の利便性を優先するなら、コンビニ決済を選択肢に含めるのは有効でしょう。ただし、事業者にとっての継続課金のメリットを最大化するという観点では、理想的とはいいにくい方法であることを念頭に、ご検討ください。

ネクストハンズなら継続課金システムの導入実績も豊富

「継続課金システムを導入して、安定した収益基盤を作りたい。」

「でも、初期費用や運用コストがどれくらいかかるか心配。」

「大掛かりな改修はせず、今あるホームページのデザインや雰囲気を活かしたい。」

継続課金の導入を検討する際、特に小規模事業者様やこれからECサイトを始める方ほど、このような悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

株式会社ネクストハンズでは、20年以上のシステム構築実績があり、継続課金の導入実績も豊富です。セキュリティ対策も万全で、豊富なプログラム経験を持つエンジニアが導入をサポートします。

SaaSシステムで実装している多くの決済サービスとの連動実績から最適な方法をご提案させていただきます。継続課金の導入を検討される場合は、まずはネクストハンズにご相談ください。

お問い合わせはこちら